一、前言

通过前面一个章节的内容,大家应该能大概理解tauri框架的工作流程了。

但仅此就想要上手开发还是远远不够的,所以本文我将会把对tauri的使用理解尽可能通俗易懂的写出来,让大家能够快速上手实际应用的开发。

二、vue开发

按照官方的说法是,你使用任何前端框架都是可以的,但由于我目前比较熟悉vue,国内前端的大趋势也是vue,所以这里以vue3作为前端开发tauri项目为例。

不会vue的,可以参照本站系列教程文章:vue初识

首先还是运行上一章提到的命令:

npm create tauri-app@latest

效果如下:

运行该命令后,除了第一个是让你填写项目名外,其它都是让你选填一些配置项,也就是上图绿色字体的文本。

我选择的就是一般用法:

- 使用ts/js作为前端开发

- 包管理为npm

- ui模板为vue

- 风格选择ts

总结来说就是使用TypeScript作为前端开发语法,vue作为框架、npm作为包管理工具。

然后你只需要挨着去执行上图第二个红框中的前两条命令,就能完成以vue作为前端的tauri框架搭建。

第一个cd test是进入新建的项目文件夹,这里叫test。

然后第二条npm install是前端安装所需要的包。

至于npm run tauri android init是进行安卓开发初始化的,这里先不用管,后文会对其进行介绍。

对于桌面端开发来说,重点是npm run tauri dev这条命令,它会将应用程序启动起来,并时刻监视当前项目中的文件变化,一旦发生变化,就会自动更新程序。

单说这一点就比electron方便的多,electron官方没有提供任何前端框架绑定、以及代码文件监视功能并实时重构程序,你需要使用第三方的开源项目才行、麻烦而繁琐,而这里的tauri直接一行命令就搞定了。

等开发完毕后,同样是使用类似的命令npm run tauri build完成最终的程序构建。

然后我们就可以来到其自动构建的项目文件夹中:

这里的src和src-tauri想来大家应该已经有所熟悉了,它就是前文提到的作用:

src:存放前端代码的文件夹,比如js、ts、vue等前端文件,这和正常的前端项目是一样的src-tauri:存放后端代码的文件夹,也就是rust代码。

至于.vscode文件夹就不用多说了,它就是vscode的配置文件。

然后是public文件夹,用来存放一些前端资源的,比如图片,这个熟悉前端的都应该很清楚。

至于之后的其它文件,也都是前端vue中的内容了,这里就不再赘述了,不清楚的可以先去学习vue框架:vue初识。

所以总的来说,tauri其实仅仅只是在一个前端的框架中创建了一个src-tauri的文件夹用来写rust代码而已。

如果你能熟练使用一套前端框架,那么也能很快上手开发,仅仅只是在需要扩展前端的本地功能时才需要写rust代码来进行扩展,然后使用前面提到的invoke函数来进行调用。

同时要注意的是,依靠这种由前端框架搭建的项目,你可以直接在代码中引入该函数使用:

上面就是自动生成的示例代码中的例子,就通过引入的这个invoke函数去调用后端rust代码中注册的一个叫做greet的函数:

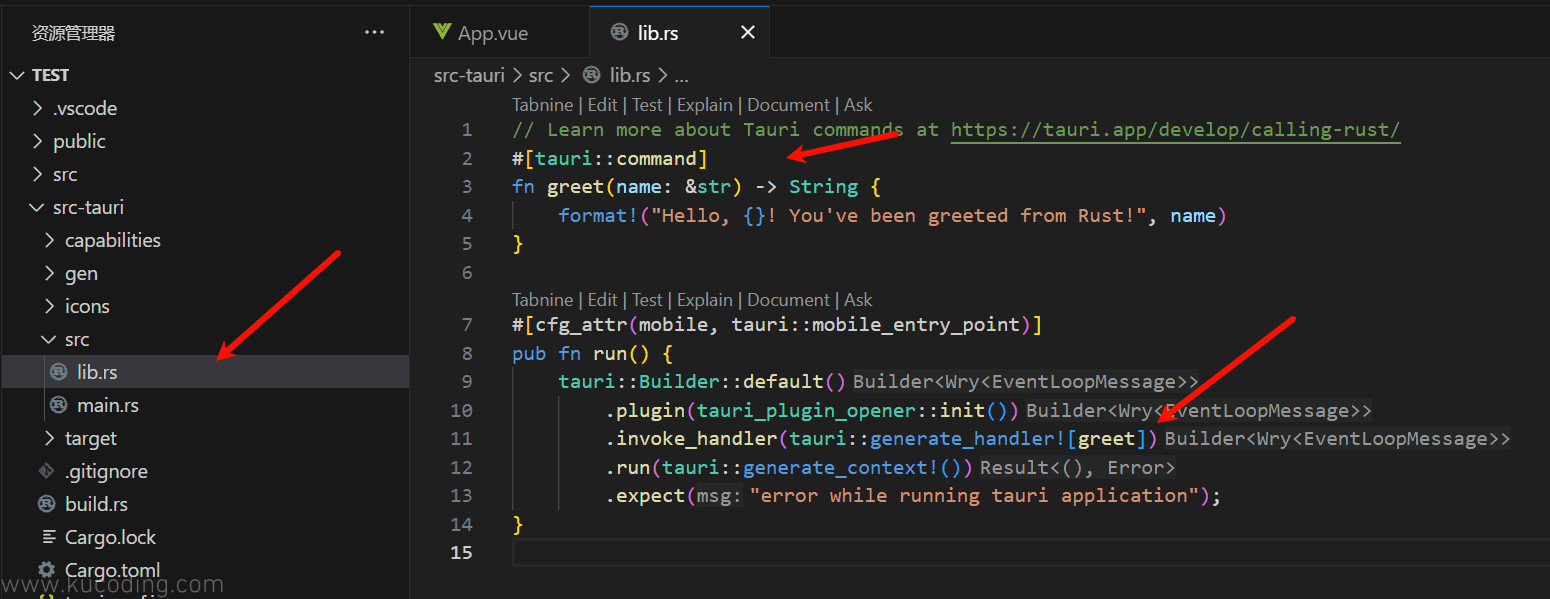

注意这里src目录下有lib.rs与main.rs这两个源码文件,而main.rs中的main入口函数又调用了lib.rs这里的run函数。

之所以这样做,是为了兼容安卓开发,在tauri1.0版本时代不支持安卓开发时就只有一个main.rs文件,如果你是从tauri1.0迁移过来的,那么直接将这里的lib.rs当作之前的main.rs使用即可。

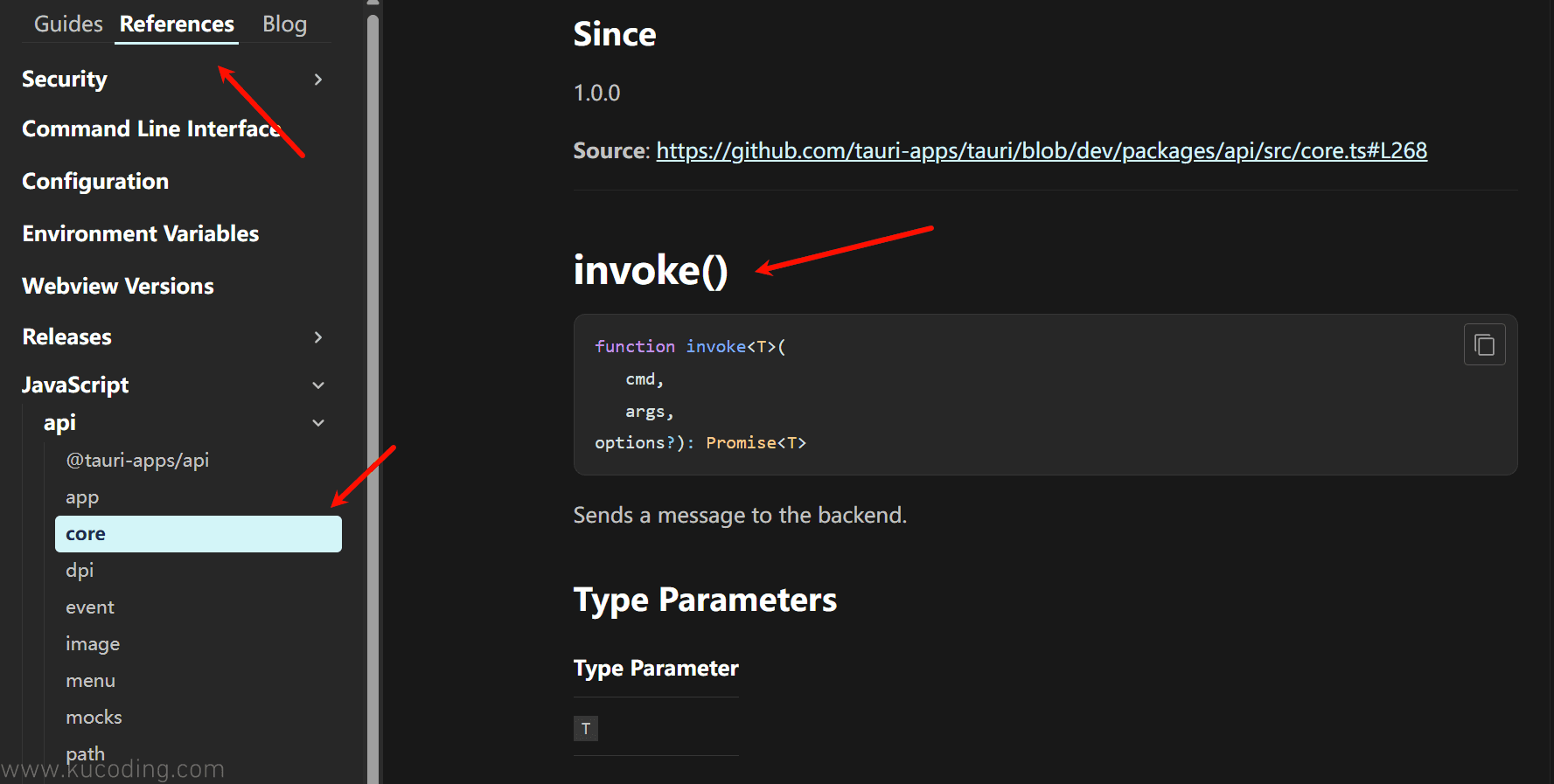

类似invoke这样的函数当然不止一个,事实上官方提供了相当多的函数可以供我们调用,很多时候并不需要我们自己去写rust代码,可以直接调用官方提供好的接口。

你可以从官方文档不同的模块中找到对应的函数:

比如invoke这个函数就在api/core这个模块下,所以前面我们代码中也是这样引入的。

三、进程模型

通过前面一小节的内容,现在你就已经可以开发桌面应用了: