1 前言

学习完前面一章的内容,你基本就已经可以开始使用vue开发前端页面了。

本章内容为vue中的进阶语法,通过学习本章的语法内容,可以在一定程度上简化你的代码量、让你对vue框架理解的更加深入、学习使用一些更加高级的特性。

2 生命周期

如果你熟悉任何一门编程语言,我相信你对“生命周期”这个词并不陌生,它常常被用于描述语言中一个变量的存在范围。

vue中其实也差不多,只不过这里不再是变量,而是描述的“组件”。

前面我们就说过,vue是以组件为单位组织代码的,一个组件中就包含了html、js、css三种代码。

那么既然是组件,那当它被其它组件使用的时候,就会出现一系列状态:被创建、被加载、被更新、被卸载。

官网有张图详细描述了一个组件的全过程:

看着似乎有点多,但实际上在大部分情况下,我们用到的并不多。

从上图看得出来,一个vue组件总共有7种主状态。

- 从渲染器遇到一个组件开始

- 到初始化可选

api,该过程就有生命周期钩子setup与beforeCreate - 判断是否编译了这个模板(也就是vue组件),该过程有一个生命周期钩子

created - 渲染创建以及插入DOM节点,这一过程有一个

beforeMount生命周期钩子 - 挂载这个组件,也就是将这个组件正式放置到页面上,有一个

mounted生命周期钩子 - 重渲染修补状态,也就是当你更改组件中的标签内容时,有两个生命周期钩子:

beforeUpdate、updated - 卸载组件,也就是从页面上删除这个组件,有两个生命周期钩子:

beforeUnmount、unmounted

上面主要是理了一下这张图的逻辑,也就是你只需要看中间的部分就可以了,一个组件从被创建直到销毁,总共有7种状态。

然后这些组件状态在切换时,官方就提供了一些钩子函数,可以让我们在其中做一些事情。

所谓钩子函数,就是将这个函数挂在指定为位置,当满足条件后,这个函数就会被自动调用。

那么如何使用呢?这在vue3的组件化编程中很简单:

<script setup>

import { onMounted } from 'vue';

//当组件被挂载时调用

onMounted(()=>{

console.log('组件被挂载了!');

});

</script>

因为组件化编程中将所有功能都被封装成了单独的函数,所以你只需要在前面那些钩子函数名字添加一个on即可从vue中导出对应的生命周期钩子函数。

比如上面我就导出了一个最常用的钩子函数onMounted,即图中mounted生命周期钩子所在处。

为什么常用呢?因为它所处的位置刚好是DOM节点被创建且初始化之后被调用的。

DOM节点形象的来说,就是你看到的div那些标签,不理解的可以学习一下JavaScript基础。

也就是说,如果我们想要初始化一下数据到页面上,那就必须要得等DOM初始化完成,而这个钩子函数所处的位置就刚刚好。

比如还有beforeMount,其对应的函数就是onBeforeMount,它就是在DOM初始化之前被调用,如果你在这个钩子函数中试图操作DOM节点,那么必然会报错。

如何操作?比如使用js中的queryselect等函数来查询节点,又或者使用vue中的ref变量绑定节点,这就是在操作节点。

其它都是类似的意思,这里就不再过多赘述了。

其使用方式就是向这些钩子函数中传入一个函数作为参数,之后这个函数就会在相应的时间节点被调用。

实际上,我们这里的script标签上的setup属性,就是前面图中的那个setup,只不过官方给我们简化了的。

如果你不写这个setup,那么其实也等价于下面这种代码:

<script>

import { onMounted} from 'vue';

export default {

setup(msg) {

const msg=ref('这是一个ref变量');

onMounted(() => {

console.log('组件被挂载了!');

});

},

};

</script>

可以看到,如果不用这个语法糖,代肉眼可见的变得复杂起来了。

因为我们所有的函数、变量都要写入export default{}中的setup函数中。

3 数据双向绑定

前面我们已经使用过属性绑定,会发现那真的很有用,可以实现动态修改标签属性的目的。

但那也只能实现变量到标签属性的单方向绑定,也就是只能通过变量的变化,然后反映到标签上。

而有时候我们也需要动态将标签属性的变化反应到变量上,最常见的就是input标签,它有一个value属性代表当前标签内部用户输入的值。

很多时候我们都是需要在用户输入内容后获取这个值的,如果是以前,我们只能通过js代码来获取这个属性值,但现在vue也给我们提供了方便语法,可以快捷实现这一功能。

vue提供了我们一个叫做v-model的指令就可以实现属性与变量双向绑定的功能:

<script setup>

import { ref } from 'vue';

const val=ref();

</script>

<template>

<input type="text" v-model="val">

</template>

使用方式并不难,你只需要使用vue提供的v-model指令让其等于一个响应式变量,就实现了双向绑定。

具体实现的效果就是,一旦你修改了响应式变量的值,input控件中的显示内容会实时发生变化,同时当用户修改input变量中的值时,该响应式变量中的值也会实时变化,这便是双向绑定。

由于它默认会自动绑定标签中的value属性,所以无需你去指定。

甚至你还可以为它添加修饰符,就像前面的事件处理那样:

<input type="text" v-model.number="val">

共有三个修饰符:

lazy:默认情况下,v-model会在每次input事件后更新数据。你可以添加lazy修饰符来改为在每次change事件后更新数据。number:让用户输入自动转换为数字trim:默认自动去除用户输入内容中两端的空格

除了input标签外,双向绑定的用法还可以用在其它“表单”标签上,比如文本输入框也可以绑定:

<textarea v-model="val"></textarea>

还有复选框:

<input type="checkbox" v-model="checked" />

如果有多个复选框,可以自动将其结果放在一个列表中:

<template>

<div>Checked names: {{ checkedNames }}</div>

<input type="checkbox" value="Jack" v-model="checkedNames">

<input type="checkbox" value="John" v-model="checkedNames">

<input type="checkbox" value="Mike" v-model="checkedNames">

</template>

<script setup>

import { ref } from 'vue';

const checkedNames=ref([]);

</script>

还有单选框:

<template>

<input type="radio" value="One" v-model="picked" />

<input type="radio" value="Two" v-model="picked" />

<div>{{ picked }}</div>

</template>

<script setup>

import { ref } from 'vue';

const picked=ref();

</script>

以及选择器:

<template>

<div>Selected: {{ selected }}</div>

<select v-model="selected">

<option>A</option>

<option>B</option>

<option>C</option>

</select>

</template>

<script setup>

import { ref } from 'vue';

const selected=ref();

</script>

等等等等,更详细的内容可以查看官网介绍:表单输入绑定

4 计算属性

前面提到的模板语法提到过,模板中是可以写表达式的:

<template>

{{ msg.substring(0,msg.lastIndexOf('W')).toLocaleLowerCase() }}

</template>

但这样写太过于复杂了,你一眼很难看出这里最后的结果是什么。

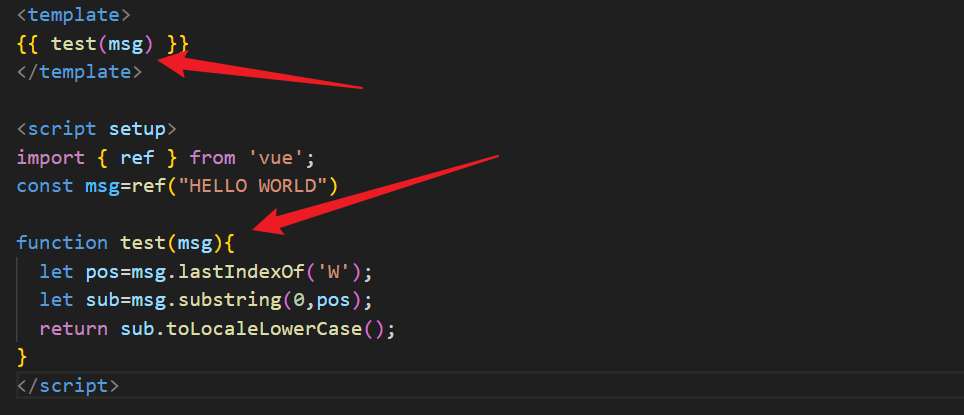

所以后面我们用了一个函数来代替这个过程: